Publicado originalmente por Valentina Gutiérrez Turbay en revista ARTISHOCK el 03 de agosto de 2021.

En 1976, el artista y crítico de arte Brian O’Doherty publicó una serie de ensayos en los que describió el desarrollo de los espacios expositivos que contenían arte moderno. En uno de ellos acuñó el concepto de “cubo blanco”, que definió como un espacio que no interfiere con la obra, que la aísla de todo lo exterior que pueda desmerecerla, que imita la santidad de la iglesia y la formalidad de un tribunal. En su análisis muestra que esta disposición espacial –y su efecto en las obras y visitantes– no es casualidad: es una decisión política que tiene una historicidad y cuyo objetivo principal es restar todo lo que interfiera con la “adecuada” contemplación de una obra.

Uno de los primeros curadores en construir un “cubo blanco” para montar sus exposiciones y proponer un tipo de curaduría desde lo pedagógico fue Alfred Barr en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del que fue director entre 1929 y 1943. La suposición de Barr de que el mejor arte moderno era aquel que no era autoexplicativo y que se apreciaba mejor en espacios prístinos, lo llevó a hacer gráficas, modelos y líneas de tiempo que explicaban al público por qué determinadas obras serían importantes. Esa importancia también se realzaba por medio de imponentes salas blancas, en las que el afuera desaparecía.

Esta ideología estuvo representada en América Latina por José Gómez Sicre, quien fuera el director del área cultural de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo que surge durante la Guerra Fría y que promueve la creación de arte abstracto y aparentemente despolitizado. Así, la forma lineal de narrar el desarrollo del arte moderno y su correlato latinoamericano están fuertemente anclados a este concepto del cubo blanco. Teniendo en cuenta que estas décadas fueron políticamente activas y violentas en América Latina, esta propuesta de leerlas como independientes de las condiciones en las que se producían tiene una clara intención política.

En el 2009, Simon Sheikh discute este concepto y plantea que el “cubo blanco” no es un contenedor neutral sino una construcción histórica y un objeto estético por sí mismo. También sostiene que el cubo blanco no sólo condiciona, sino que se antepone a las obras pues pasa de poner un contenido dentro de un contexto a hacer del contexto en sí el contenido. Sheikh no se queda solo en esta descripción y plantea que es responsabilidad de los artistas hoy en día reflexionar críticamente sobre este tipo espacios, sus implicancias ideológicas y en lo posible buscar una re-escenificación.

Esa mirada crítica que reclama Sheikh es inexistente en la exposición Interrogar/devorar la imagen, curada por Carolina Castro y Carol Illanes en el Museo de Artes Visuales (MAVI). De hecho, el propio MAVI es un gran ejemplo de un cubo blanco: muros blancos, un sistema de iluminación impecable, pisos de madera relucientes y un silencio sepulcral. Al estar ahí, es posible olvidar que afuera hay muros con palimpsestos de graffiti que van desde la consigna “No son 30 pesos son 30 años” del estallido social de 2019 hasta consignas esperanzadoras invitando a votar por el “Apruebo” de la Convención Constitucional y hasta carteles de los candidatos de las primarias presidenciales. Dentro del MAVI se hace fácil obviar que, a una cuadra de la Plaza Mulato Gil, en la que está emplazado, hay una iglesia que apareció en todos los noticieros porque su frontis fue quemado durante las manifestaciones. Esta suspensión del tiempo y del espacio es precisamente lo que Barr buscaba y O’Doherty describía.

Este espacio es ideal para una exposición formalista, como La deriva del gesto y la forma, curada por Carlos Navarrete y que coexiste con la de Castro e Illanes. En la exposición de Navarrete la quietud del espacio es ideal para apreciar los colores, formas y texturas de obras formales. Se puede gozar la materialidad de Magdalena Atria, la delicadeza de las esculturas de Paulina Mellado y la precisión de Andrés Vio. Pero otra cosa ocurre con Interrogar/devorar la imagen, pues las obras seleccionadas no responden a las mismas lógicas.

La exposición cuenta con dos textos curatoriales, uno escrito por cada curadora. El de Illanes tiene la pretensión de definir en un par de párrafos lo que es una imagen –una empresa imposible– y para hacerlo recurre a generalizaciones apresuradas como “las imágenes son siempre producto de un concepto” o a falacias circulares al parafrasear a JT Mitchell y decir que “definida como viviente y pensante, la imagen es parte –objeto predilecto pero también matriz– del pensamiento occidental” o “… denunciar la potencia de las imágenes o negarlas es lo mismo”. El de Castro, en tanto, es una reflexión sobre la construcción de las imágenes usando distintos recursos materiales y discursivos. En el último párrafo, el único de la curaduría que da pistas (lejanas) sobre la existencia de un contexto, dice: “Esta selección indaga en la posibilidad de extender el espíritu de la producción visual chilena de los últimos cuarenta años interrogándose sobre la trascendencia de las imágenes, su arraigo dentro de las estructuras de poder, así como su curso y creación de realidades”.

Cuando terminé de leer me di vuelta y pude ver una obra que se me hacía familiar; me acerqué a ella y al leer la ficha técnica confirmé que se trataba de Paisaje con clavos, de Carlos Altamirano, una obra que si bien no se produjo durante la dictadura -es de 1995- refiere a la violencia brutal desplegada por el Estado en ese momento histórico. Reconocí la obra porque esta –o alguna de la misma serie– fue parte de la retrospectiva del artista realizada en el 2019 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la que fue claro el compromiso de Altamirano de usar su obra y todas las instancias de visibilidad que podría alcanzar para recordar a los detenidos desaparecidos y homenajearlos. Al no haber ninguna mención a que hace cuarenta años Chile era gobernado por un dictador militar, ni a las dolencias que esta trajo (detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones y exilio, por nombrar algunas), las curadoras dan la impresión de que las obras que son parte de la muestra no se pronuncian ni relacionan con estos hechos.

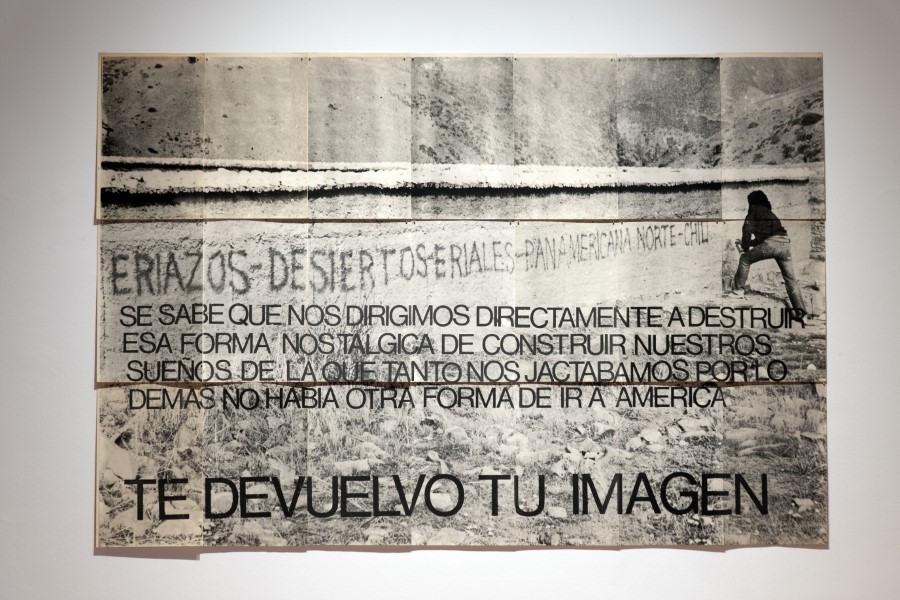

Nunca imaginé que dentro de esta exposición habría obras de artistas que fueron parte de la Escena de Avanzada, como Altamirano. Pero ahí estaban, pues junto a Paisaje con clavos había una obra de Juan Castillo, miembro del CADA, titulada Te devuelvo tu imagen, realizada en 1981, es decir, en plena dictadura. Y en el piso superior hay tres obras gráficas de Eugenio Dittborn tituladas Viajar I, II, III, producidas en 1989, y que dan cuenta de sus reflexiones sobre los viajes durante la época del siniestro Plan Cóndor y sus icónicas pinturas aeropostales. Frente a esta obra se ve Civitas Dei (2003), de Gonzalo Díaz, que muestra la dimensión íntima de lo que sucede en el espacio público, una dimensión micropolítica de la que tampoco da cuenta la curaduría.

La Escena de Avanzada está muy bien estudiada y documentada, por lo que no voy a profundizar en el significado e importancia de estos artistas para la historia del arte chileno; eso lo hace mucho mejor Nelly Richard, quien los acompañó en sus esfuerzos. Pero sí me parece importante señalar que para este tipo de obras la disposición museográfica del cubo blanco tiene un efecto más negativo que positivo. La esterilización del espacio del MAVI y la decidida despolitización de los textos, en los que las curadoras se limitan destacar el desarrollo material y el tratamiento de la imagen de manera extremadamente general, hacen imposible que el espectador pueda reconocer el contexto histórico en el que se producen o al que se refieren las obras.

Por el contrario, aquí el museo y las curadoras replican los conceptos de Barr y quizás creerán que al hacerlo le dan más libertad al visitante para interpretar, pero obvian la advertencia de O’Doherty: que la aparente neutralidad de la pared blanca es solo una ilusión. Decidir no hablar de la dictadura ni poner estas obras en diálogo con la apasionante realidad política que atraviesa Chile hoy –estamos viendo cómo una mujer mapuche preside la Convención Constitucional que busca reemplazar la escrita por Jaime Guzmán durante la dictadura– contiene una connotación ideológica indudable, al igual que obviar ciertas continuidades entre el periodo de la dictadura al que se refieren las obras y hoy, como la represión estatal desbordada.

Si los artistas no pueden hacer parte del montaje para desafiar el cubo blanco en el que se están mostrando sus obras, la curaduría podría hacer un esfuerzo para tender un puente entre los visitantes y el trasfondo de estas. Al visibilizar el contexto y mostrar la posición política de los artistas se contribuye a que los visitantes no consuman pasivamente las obras, sino que se sientan interpelados por ellas y puedan dialogar incorporando los elementos que aquí se están negando. Estas obras no se hicieron en cubos blancos ni para ellos, se hicieron para actuar políticamente desde lo estético y para hacer memoria. Dar cuenta de esto, de que estas imágenes no son solo un concepto aéreo sino que tienen una vocación política, es respetuoso con los artistas y al mismo tiempo generoso con el público que visita. Está bien hacer una exposición que se refiera a la idea de imagen, pero no tiene sentido utilizar las estrategias del cubo blanco para invisibilizar elementos fundamentales de las obras exhibidas.

Hasta el 15 de septiembre de 2021 en el MAVI, Santiago de Chile.

Artistas: Carlos Altamirano, Natalia Babarovic, Juan Castillo, Cristóbal Cea, Gonzalo Díaz, Eugenio Dittborn, Pilar Elgueta, Klaudia Kemper, Catalina Parra, Jorge Tacla, Patricia Vargas y Ulrich Welss.

(*)

Valentina Gutiérrez Turbay. Bogotá, 1992. Directora de la galería Espacio El Dorado en Bogotá. Reside en Santiago de Chile donde está cursando una maestría en Estudios Latinoamericanos en el CECLA de la Universidad de Chile. Entre sus proyectos se destacan la co-dirección de la Escuela de Crítica de Arte de la Sala de Arte Público Siqueiros, La Tallera (Cuernavaca), la investigación en Colombia para el libro Contemporary Art in Colombia (Transglobe Publishing, UK) y la gestión y curaduría de exposiciones en El Dorado, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Centro Cultural Metropolitano de Quito y el ICPNA en Lima.